GEWOGEN UND ERWOGEN: Prof. Dr. Wolfgang Schlott und Sevak Aramazd

1. Die Kindheit

Meine Kindheit blieb zurück in den Bergen;

Ein kleiner Junge mit braungebranntem Gesicht

Schaut unverwandt in die Ferne.

Die Lämmer sammeln sich still,

Unmerklich ersterben rings die Düfte;

Nach und nach erwachen am Himmel die Sterne.

An den dunklen Enden des Horizonts

Rauscht dumpf eine unbekannte Welt;

Der Wind weht ihren fremden Atem heran.

Allseits bricht allmählich die Nacht an;

Ein kleiner Junge starrt ins Dunkel –

Er wartet auf meine Rückkehr.

W.Schl.: Eine so distanzierte Betrachtung der Kindheit mit einem fehlenden emotionalen lyrischen Ich. Warum?

S.A: Was ist die Kindheit? Die Kindheit ist die Sehnsucht nach einer endgültigen Rückkehr zu sich selbst. Das ist der traumhaft gottähnliche Urzustand des Menschen (in einem Interview habe ich dies so formuliert: „Die Kindheit ist die einzig wahre Wirklichkeit. Wenn man ein Kind ist, nimmt man die Welt als Traum wahr. Im Laufe der Zeit tauschen sie leider ihre Plätze: die Welt wird zur Wirklichkeit und die Kindheit zum Traum.“) Daher ist die Kindheit kein Darstellungsobjekt, sondern besitzt ein eigenständiges Dasein und stellt somit ein Subjekt des Seins dar. Seine Selbstentfremdung in Form einer „dumpf rauschenden Welt“ tritt als Ersatzbezeichnung für das lyrische Ich auf, das auf sie zurückblickt. An dieser Stelle entsteht auch das Gefühl der zeitlichen Abfolge: die Kindheit wird als Vergangenheit und das lyrische Ich als Gegenwart wahrgenommen. Die beiden vereinen sich mit der Zukunft, die in der Sehnsucht (Erwartung) nach der Rückkehr zum Urzustand mündet. Das Gedicht ist also keine Erinnerung an die Kindheit, sondern das lebendige Erlebnis der Kindheit in Bezug auf das Selbst.

Diesem Thema habe ich auch meinen Roman, „Berg der Sonne“, gewidmet.

2. Der Berg

Er wohnt gleichsam ewig im Himmel,

Einem gewaltigen Einsiedler gleich;

In seinen Pupillen, schlaflos, schimmern die Sterne;

Sein Geist ist das Namenlose, sein Atem der Wind.

Tief in den Schluchten seines feurigen Sinns

Brodeln ungestüm die Zeiten;

In seiner Seele undurchdringlichen Höhlen

Werden und vergehen zahllose Welten.

Durch seiner Hände blaudunstige Täler

Fließen des Schicksals Ströme;

Es bohren sich dunkle Geheimnisse in seine Brust,

Blitze des Leidens durchfurchen sein Antlitz.

Erhebt er sich, grenzenlos müde vom Schauen

Mit dumpfen Stöhnen für einen Augenblick,

Bebt zu seinen Füßen erzürnt die Erde,

Streut aus rings Zerstörung und Tod.

Die Kälte der finsteren Nacht nicht empfindend

Erwartet er still den Aufgang der Sonne;

Ahnungslos wie ein Kind, dass ihn auf Erden

Das menschliche Geschlecht verehrt.

W.Schl.: Ein Er-Erzähler mit einer "romantisierenden" Naturbetrachtung. Beruhen diese Visionen auf Einflüsse armenischer Dichtung?

S.A.: In meiner dichterischen Erfahrung fließt die ganze Welt zusammen. Was daraus als Dichtung entstehen lässt, ist die armenische Sprache. Ich ordne mich nach ihr ein, da sie den ersten und unmittelbar formenden Akt meines Selbstbewusstseins darstellt. Das Gedicht ist durch lebenslange Eindrücke vom Berg Ararat entstanden. Ich könnte also es einfach „Der Ararat“ nennen, aber dieser Name ist mit einem biblisch-religiösen und kultur-historischen Sinn behaftet, der meine ursprüngliche Wahrnehmung des Berges verfälschen könnte. Wie es auch seltsam erscheinen mag, ist das rein natürliche Empfinden eines Berges kein Gestein mehr: Es ist der Kosmos. Und so ist auch seit Anbeginn bei allen Völkern der Fall. Berg ist der erkennende Kosmos, also das kosmische Bewusstsein – ein „gewaltiger Einsiedler“, der sich jedoch „ahnungslos wie ein Kind“, nicht bewusst ist, „dass ihn auf Erden das menschliche Geschlecht verehrt“.

3. Die Rückkehr

Einsam und reglos liegt er im Bett,

Erloschen die Stirn, die Augen geschlossen,

Wie aus des Nebels undurchdringlicher Tiefe

Dringt dumpfe Klage an sein Ohr.

Ihm ist, als warte jemand neben ihm sitzend

Still auf seinen letzten Atemzug;

Ein ihm Vertrauter oder Gott selbst?

Die ganze Welt, die lastet auf seinem Gewissen?

Da erhebt er sich jählings von seinem Lager:

Von Ferne ruft ihn des Vaters Haus:

Hier, der Garten, sein Baum in Blüte,

Der spielduftende Hof, in Schatten getaucht.

Im Spalt der halbgeöffneten Tür

Erscheint das helle Gesicht eines Kindes,

Seine Augen schauen voll Staunen auf ihn,

So, als erblickten sie neues Spielzeug.

Er umarmt es voll brennender Sehnsucht,

Drückt es mit unendlicher Liebe ans Herz:

Kalt wie die Erde der Körper des Kindes,

W.Schl.: Ein Sterbender, der das Gesicht eines Kindes sieht. Eine vom Autor erlebte Vision?

S.A.: Das Leben und der Tod sind zwei uranfängliche naturgegebene Grundzustände des Seins. Sie sind ineinander unauflöslich verflochten wie die Meereswellen, der Kletterseil eines Kinderspielplatzes oder die umwundenen Membrane der String-Theorie. Sie stecken gleichzeitig in jedem von uns und dies ist übrigens der Grund, warum wir trotz innerem Wiederstand – Trauer, Tränen, Schmerz usw. – den Tod als Tatsache letzten Endes ruhig hinnehmen. In der Natur ist alles gewogen und erwogen. Daher braucht man selbst nicht unbedingt zu sterben, um den Tod zu erleben. Hier ist der Schlüssel zum Gedicht. Der Sterbende befindet sich an der Grenze von Leben und Tod und in diesem entscheidenden Augenblick möchte sich das Leben noch einmal gegen den Tod behaupten, indem es einen neuen Kreislauf anzutreten versucht. Das führt zwangsläufig dazu, dass der Sterbende zu seinem Anfang zurückweicht, möglicherweise mit der Hoffnung, wiedergeboren zu werden. Anfang bedeutet Vaterhaus, Kindheit, „spielduftender Hof“. Diese Rückkehr im Inneren des Sterbenden stellt in Wirklichkeit eine „Reise“ nach vorn dar, und er trifft den Tod in Gestalt seiner eigenen Kindheit, deshalb ist er im Auge des Todes nur ein neues Spielzeug. Brennenden Herzens umarmt er sein künftiges Leben, doch in Wirklichkeit drückt er eigenen Tod an seine Brust. Und das ist das Drama des menschlichen Daseins: brennen nach Neuanfang und finden das Ende. Die Vergegenwärtigung dieser Wahrheit hat aber etwas schicksalhaft Tragisches und zugleich unmittelbar Tröstendes an sich. Nicht Zufall, dass dieses Gedicht, das parallel auch die physiologischen Vorgänge des Todesantritts widerspiegelt, in einem der deutschen Krankenhäuser neben meinen anderen Anthologie-Gedichten in therapeutischen Zwecken verwendet wird.

4. Der Horizont

Das Meer türmt sich auf im Erwachen,

Versucht, den Sturmwind zu packen.

Der Himmel stürzt hinab in den Abgrund,

Sucht nach der Erde dunklen Gründen.

Das Licht zerbricht wie ein Traum;

Die zahllosen Splitter werden zu Sand.

Das Leben bricht auf ohne Rückkehr,

Der Weg führt hinauf, es selber geht abwärts.

Alles wird zur undurchsichtigen Linie,

Sie trennt mich von meinen Blicken.

Was schweigt jenseits der Grenze,

Ist Widerschein meiner Seele, ins Unbekannte geworfen.

W.Schl.: Das Meer, das den Sturmwind zu packen versucht. Worauf beruht diese Vision?

S.A.: Da die menschliche Wahrnehmung der Wirklichkeit bruchhaft ist, entsteht das Gefühl, an eine Grenze gestoßen zu sein. Dies entspricht exakt dem Zustand, wenn das menschliche Auge den Horizont wahrnimmt. Was jäh im Innern des Menschen diese unmerkliche Veränderung bewirkt, taucht im Außen als eine instinktive Bemühung auf, zu erkennen, was jenseits dieser Grenze liegt. Die Unmöglichkeit, eine Lösung auf diese Frage zu finden, macht das aus, was wir als Horizont bezeichnen. Was zwischen diesen zwei Ereignissen passiert, ist eine Verwandlung, die durch Aneinanderprallen strikter Gegensätze zustande kommt. Unterschiedliche Bilder aus unterschiedlichen Zeiten kommen zusammen und so tritt ein Gefühl der Unerreichbarkeit des Seins zu Tage. Die riesigen Wellen des Meeres, durch die Sturmwinde entstanden, versuchen die Letzteren zu „packen“; der Traum vom Licht (aller Art) geht in Scherben und wird zur unfruchtbaren Wüste (Sand); das Leben und sein Verlauf trennen sich voneinander und gehen verschiedene Wege usw. Alles zusammen bildet eine „undurchdringliche Linie“, die die Grenze der Erkenntnis kennzeichnet. Dies ist ein autonomes Phänomen, unabhängig vom erkennenden Subjekt, da die Erkenntnis ihren Sinn an der Grenze verliert. Was währt, ist Widerschein der Seele, „ins Unbekannte geworfen“. Die Grenze, also der Horizont, bleibt immer mit sich selbst identisch, indem sie jeden Augenblick anders erscheint. Da hilft die Idee von einem allsehenden-allwissenden Gott auch nicht.

5. „Das Spielzeug“

Reglos stand in dunkelnder Straße

Ein Spielzeug, groß wie ein Mensch;

Das Lärmen der Menge stach einem ins Ohr,

Bis plötzlich alles verstummte.

Eine einzige Lampe, die sonnengleich strahlte,

Als sei sie am Himmel aufgehängt;

Die runde Bühne – die kahle Erde,

Die allmählich zum Leben erwachte.

Grob der Körper wie aus Ton geformt,

Spiegel die Augen, das Licht widerspiegelnd;

Das Herz, eingepflanzt in der durchsichtigen Brust,

Es schlug regelmäßig – ohne Gefühl.

Plötzlich öffneten sich die leblosen Lippen,

Worte und Rede drangen hervor, Tanz und Gesang;

Es tobten grausame Kämpfe,

Bis es erschöpft auf dem Boden zerbrach.

Die Menge zerstreute sich hastig, in Angst;

Ich schickte mich müden Schrittes zur Heimkehr an;

Wie ein Schatten am Boden kniend

Sammelte im Dunkeln jemand die Scherben auf.

W.Schl.: Worauf beruht das Spiel mit der Metapher? Sehr verwirrend in der Umsetzung!

S.A.: Die Auffassung des menschlichen Lebens als Spiel ist uralt und geht erstmals schriftlich überliefert, wenn ich mich nicht irre, auf den indischen Rig-Veda (X, 34) vor ca. 4000 Jahren zurück. Im Mittelpunkt meines Gedichts steht aber nicht das Spiel, sondern dessen Träger, das Spielzeug. Es stellt den Spielenden stellvertretend dar, ist also eine Art Doppelgänger seines Schöpfers. Das Spiel ist das Schicksal des Spielzeugs, das „modern“ gebaut ist, eine Art KI-Gerät, das quasi autonom und „selbstbewusst“ agieren kann. Das Gedicht ist also ein Treffpunkt, wo „alle Parteien“ zusammenkommen: der Spieler, das Spiel und das Spielzeug. Sie bilden eine Einheit, deren Hauptdarsteller, der Spieler, der eventuell auch der Schöpfer des Spielzeugs sein kann, sich außerhalb des Bildrahmens befindet und unsichtbar bzw. verborgen bleibt. An diesem Punkt erlangt die Situation sein episches Ausmaß. Demnach ist das Gedicht klassisch aufgebaut. Ausgangssituation: Dunkelnde Straße, ein menschengroßes Spielzeug in menschlicher Gestalt, eine lärmende schaulustige Menschenmenge in Erwartung eines Straßenspektakels. Dann kommt die eigentliche Beschreibung der Szene: das Spielzeug, der einen Menschen darstellt, der auf der runden „Bühne“ der Erde steht, und eine Straßenlaterne, die wie die Sonne diese „Bühne“ erhellt. Also die Voraussetzungen des Spiels sind somit gegeben: Mensch, Erde, Sonne. Als nächstes kommt selbstverständlich das Leben mit seinen Gesetzen hinzu, und das Spielzeug, der künstliche Mensch, wird dementsprechend lebendig: Rede, Tanz, Gesang, „grausame Kämpfe“. Wie erwartet findet die Handlung ein tragisches Ende: Von inneren Gegensätzen zerrissen und erschöpft, zerbricht die Hauptfigur an eigenem Übereifer auf der Bühne und die Menschenmenge, in diesem Schauspiel ihr eigenes Schicksal erblickend, zerstreut sich ängstlich – also eine Flucht vor der Wirklichkeit. Die Menschen, die erhofft hatten, sich von der Wirklichkeit ein bisschen Ablenkung zu finden, sehen sich plötzlich von Angesicht zu Angesicht mit der eigentlichen Wirklichkeit konfrontiert und weichen verlegen aus. Einer der Zuschauer, der „Seher“, der erzählt, was er gesehen hat, begibt sich „müde“, d.h. gelangweilt und teilnahmslos, heim – dies ist der fallende Vorhang über die Geschichte. Einen Augenblick zurückblickend, sieht er, dass jemand wie ein Schatten am Boden kniend, sammelt die Scherben des kaputten Spielzeugs im Dunkel auf. Da kommt spontan die entscheidende Frage nach dem großen Unbekannten auf: Wer ist dieser Jemand? Der eigentliche Spieler, der nach dem Spektakel in Erscheinung getreten ist? Besitzer des Spielzeugs? Schöpfer des Spielzeugs? Schöpfer des Schöpfers…? Und wozu sammelt er die Stücke des Spielzeugs auf? Um die zerstreuten Glieder des Spielzeugs wieder zusammenzufügen und das Spektakel von neuem zu beginnen? Oder wie ein Maya-Gott nach einer misslungenen Schöpfung noch einmal zu versuchen? Oder um das kaputte Spielzeug einfach zu entsorgen und die anfängliche Ordnung wiederherzustellen…?

Das wissen wir nicht. Und wenn wir das sogar in aller Deutlichkeit gewusst hätten, würde das uns um ein Haar helfen, die ganze Geschichte zu verstehen? Natürlich nicht. Davon bliebe das eigentliche Spiel unberührt.

Daher endet hier das Gedicht und das Ende bleibt offen.

6. Die Zeit

Ein kaum sichtbarer Punkt in des Unendlichen Spiegel

Bricht plötzlich auf und wird zum Strom.

Ein winziges Korn – in gleißender Wüste

Bricht auseinander und wird zum Meer.

Ein Samenkorn – unmerkbar im finsteren Erdreich

Sprießt plötzlich hervor und wird zum Wald.

Ein Keim noch ohne Gestalt im Leib der Mutter

Gleitet heraus – und ist ein Mensch.

Ein Wind, unbewegt auf der Wolke Sitz

Beginnt zu wehen und wird zu Gott.

Ein Vogel, namenlos, auf Unbekanntem hockend,

Pickt alles auf und verschwindet.

W.Schl.: "Ein kaum sichtbarer Strom ..." Hier vermischen sich astrophysikalische Aspekte mit subjektiven Eindrücken. Bitte eine Erläuterung.

S.A.: Das einzige wahrnehmbare Zeichen der Zeit ist die Möglichkeit zur Verwandlung, durch die wie durch eine Geheimtür alles, aber wirklich alles in Erscheinung tritt: das Universum, die Natur, die Welt, das Leben, Mensch und Gott. Es ist ein Punkt, der sich auf allen Ebenen des Seins unaufhörlich wiederholt und bewirkt somit jedes Ding – von „Geometrie der Raumzeit“ bis zu unseren Gefühlen und Vorstellungen. Die Zeit ist also die Genealogie der Welt, sie zeigt, wie die Dinge „in Abhängigkeit“ entstehen, indem sie außer Acht lässt, was sie sind. Anders gesagt, ist sie eine „beobachtbare Größe“, die ermöglicht, logische Aussagen über die Welt zu treffen – ob gegensätzlich, phantastisch oder tief subjektiv. Sie hat aber ihre eigene Voraussetzung zum Dasein: Sie agiert nämlich im Spiegel des Unendlichen – im menschlichen Bewusstsein – eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Um sich selbst vollends zu offenbaren und zu behaupten, bleibt ihr nichts übrig, als sich selbst dabei aufzuheben. Dies stellt den Endpunkt des philosophischen bzw. wissenschaftlichen Wissens dar. Das Feld der Erkenntnis wird somit der Dichtung überlassen, die die einzige ist, die mit den gleichen Werkzeugen der Verwandlung arbeitet wie die Zeit selbst: nämlich mit Zeichen, Bildern, Metaphern. Und die Dichtung besagt nichts, zeigt nichts, behauptet nichts, sondern spiegelt wider: sie allein fähig ist, das Gefühl des Sich-Aufhebens der Zeit lebendig zu vermitteln und damit das Wesen ihrer Selbstverwandlung (Selbstvernichtung) direkt zu vergegenwärtigen: „Ein Vogel, namenlos, auf Unbekanntem hockend,/pickt alles auf und verschwindet“.

Was danach folgt, ist die Zeit.

2022

© Wolfgang Schlott

© Sevak Aramazd

Andere Aufsätze

MATRIX 2/2022 (68)_Zeitschrift für Literatur und Kunst

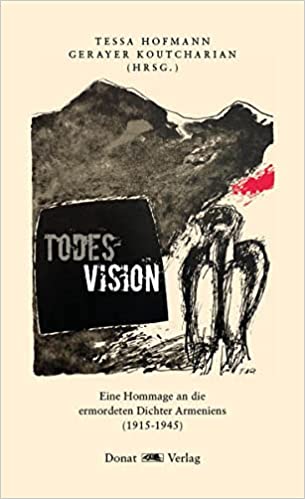

Ein Beitrag von Sevak Aramazd zum Buch:

Todesvision: Eine Hommage an die ermordeten Dichter Armeniens (1915-1945). Herausgegeben von Tessa Hofmann und Gerayer Koutcharian. Aus dem Armenischen übersetzt von Gerayer Koutcharian, nachgedichtet von Tessa Hofmann und illustriert von Choren Hakobyan. Donat Verlag, 2020,

WEITERLESEN